文/陳穎

跨性別紀錄片的敘事主軸經常是性別重置手術的過程,此過程所指不只是手術實際進行的數小時,也橫跨手術前後,並延伸至旁枝末節,包括跨性別者周遭的人事物也隨之而有不同程度的變化。紀錄片將此所涵蓋之範圍更廣的過程記錄下來,為理解跨性別提供了一個角度:跨性別可以是個身分,但也不只是個身分,又或者應該說,此身分並不固定,而是變化的過程。

也有些跨性別紀錄片不以手術為主題,畢竟如前段所述,手術只是跨性別過程中的一環。《曉迪》就是其中一例,儘管前往泰國接受手術從生理男性變為女性是主角曉迪的願望,此願望卻因未知是否獲家人資助而尚未實現。曉迪為此而苦惱的片段被安插於該片之初及尾聲,這樣的首尾呼應固然強調她對手術的渴望,卻同時將手術排除在敘事主軸外。可以說,《曉迪》因現實的限制而無法捕捉到曉迪進行手術的當下,這反而造就了它不聚焦於手術,而將跨性別過程從手術擴展至手術前。曉迪雖然仍處於手術前的狀態,但她已是個跨性別者,這點其實是許多跨性別論述的主張:即跨與不跨並不在於做手術了沒,而更取決於跨性別者的性別認同及所散發的性別氣質有別於其生理性別。

以紀錄片呈現更顯樸實

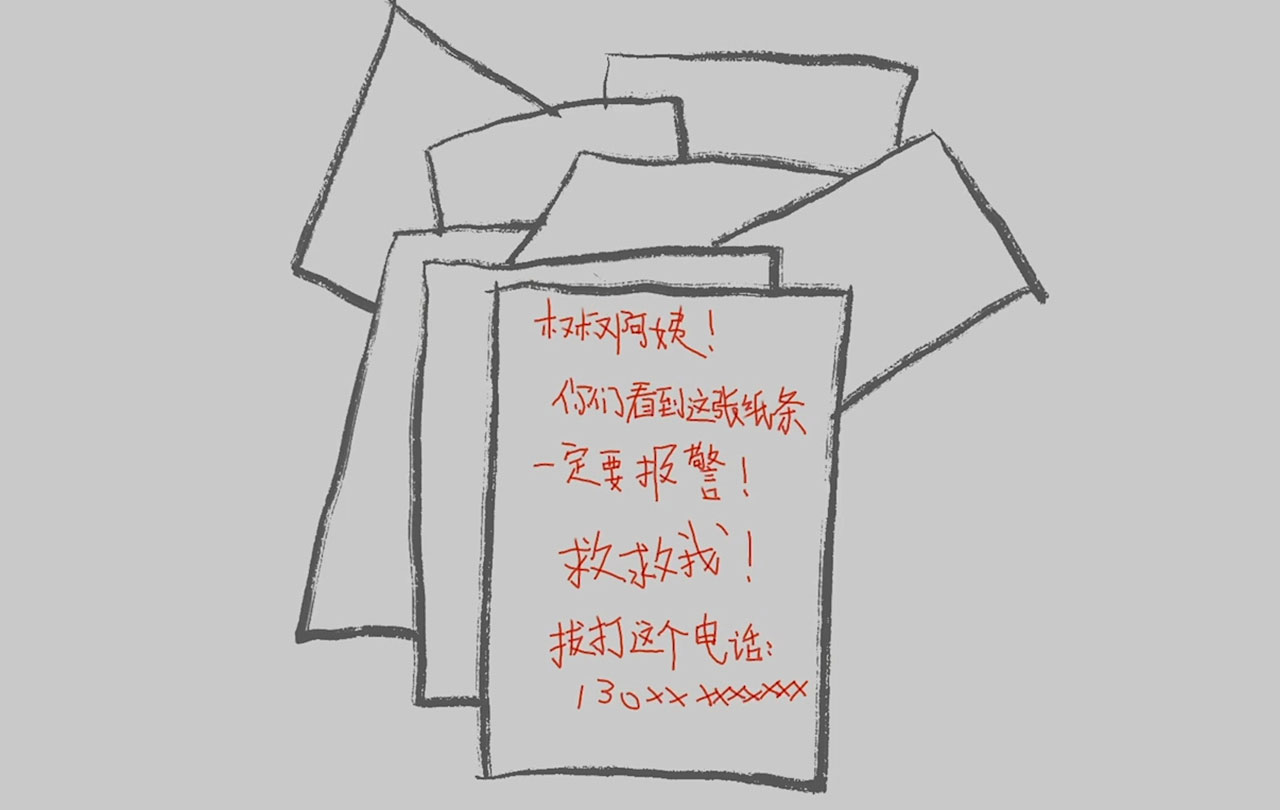

說到性別認同與性別氣質,曉迪是徹頭徹尾的女性。認同自己是女性的這份堅決使她能挺過企圖以軍訓和虐待迫使她改變的矯正學校。她不但想盡辦法、抓緊機會逃走,更嘗試搜證和為有相同遭遇的同學發聲。雖然她最終未能帶走證據和拯救同學,但她在鏡頭前說出一切,至少讓中國跨性別青少年的苦況向這部電影的觀眾曝光。誠然,此片的觀眾注定不會太多,它畢竟是一部獨立電影,其拍攝對象及所涉之議題皆屬小眾,並以紀錄片這種比起劇情片較不為大眾所習慣的形式呈現。不過,以紀錄片的形式呈現也是跨性別電影的特色,成因之一為把真實故事改編為劇情片的各種考量,包括將擴大規模並需投入更高的成本,以及再現與代言的問題,即向來有不少跨性別角色由本身為順性別者的演員飾演,是否應找本身為跨性別者的演員來演更合適的爭議。《曉迪》並未落入這類爭議,某程度上可歸因於它承接了跨性別電影受現實條件所限而形成的創作特色,是以顯得樸實。片中最不樸實的是曉迪母親身上那件紅通通的大衣,領口還厚實地圍了一圈同樣紅通通的絨毛。與實而不華、甚至有些簡陋的家居陳設相映,這紅大衣突兀得不似日常穿著,更似是為了受訪而特意換上。

母親是迫害者,也是救援者

如果說,此片風格樸實,而曉迪在校內的經歷及逃跑的過程雖然怵目驚心,她卻以冷靜的口吻娓娓道來,兩者合起來營造出觀影距離,在其中觀眾的共感能慢慢發酵,那麼,曉迪母親則如同紅大衣般與這一切相反。這麼說並不是要譴責她。儘管本片的敘事角度容易使觀眾傾向認同曉迪多於其母,但觀眾也必須謹記自己看得再投入,終究非當事人,正如紀錄片再怎樣紀實,終究是在再現真相而非真相本身及其全貌。我想指出的是,曉迪母親其實是曉迪以外的另一位主角,她在戲中的角色是跨性別者的母親,但她明顯不想扮演此角色。於是,她便如其紅大衣般在片中成了個突兀、對立的存在。她是有份在曉迪十七歲生日當天把她送進矯正學校的「迫害者」,但她也是比父親更願意聆聽和採信曉迪對校內情況的描述,最終力阻再把她送回去的「救援者」。這卻又不代表她終於認同曉迪,而是如她自己所言:「沒錢(付學費)了,我沒那麼好的心情也沒有精力了」,才「不送她(回矯正學校),就是順其自然。」

若回到本文之初提到的,跨性別不只是個身分,而是變化的過程,跨性別者周遭的人事物也會隨之而改變,那我很好奇,作為本片第二主角的曉迪母親在陪伴跨性別女兒走過此過程後,又是否有所改變。嚴格來說,一直要把女兒送走也許算不上陪伴,但在伴隨片尾字幕上捲而播放的錄音中,曉迪母親又以是男是女並不重要來反駁丈夫指曉迪做了手術就不是人的說法。很可惜中文發音無法聽出當她說「只要她(曉迪)過得快樂,過得幸福就好了」的「她」果真是字幕所顯示的女性「她」,抑或仍在擺盪。但也許,如此擺盪其實是性別對跨性別者,甚至未必是跨性別者的每位觀眾的挑戰。

《曉迪》是一部跨性別成長紀錄片,而在這擺來盪去的成長之路、變化過程上跌撞前行的,並不只有曉迪。