我們交換了什麼|作家 廖瞇 線上策展

6 部電影

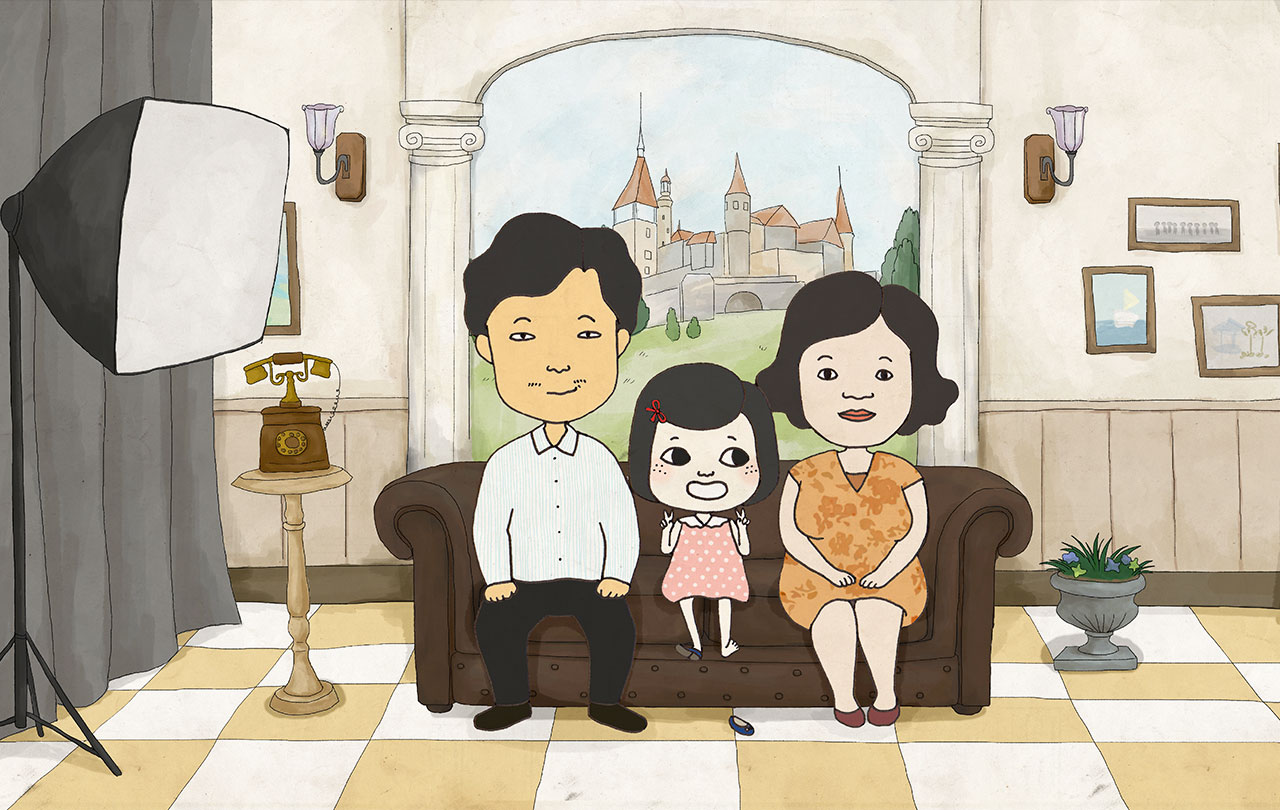

看家庭書寫或家族電影,為何總是共感?我們在當中交換了什麼?小到那樣細的瑣碎為何總能擴展到全人類?而攝影中的共感呢?當鏡頭凝視現實,直面他人痛苦時,是否感覺自己也被拿走了一部分的靈魂?而擺拍,就算攝影師擺明了才不在意靈魂他拍的是臉是胸是腿,可被攝者與觀看者,卻從中感覺精神因此變得強悍,或是被削弱。在拍與被拍之間,看與被看之間,交換了什麼?

策展者

廖瞇

台北出生,高雄長大,靠父母洗照片養大。大學讀了七年,曾就讀工業產品設計系與新聞系。著有詩集《沒用的東西》、非虛構書寫《滌這個不正常的人》。曾獲第二十屆台北文學獎文學年金、二○二○年台灣文學金典獎等。瞇是細細地看,慢慢地想。認為生命中所有經歷都影響創作。現以文字為生。