作風一向低調避世、鮮少接受訪問的Robert Frank,是攝影史公認的巨匠。1924年出生於瑞士的他,在青年時代移民美國,適逢攝影行業的發展盛世,但他在新聞與廣告攝影外另闢途徑,在攝影集《The Americans》(1958)裡以一種疏離冷峻、孤絕獨立的異鄉人角度,尖銳剖析了戰後50年代美國社會的內部分化、歇斯底里與恐慌失序。針對這本剛問世時飽受譏諷的名作,敲打派(Beat Generation)作家Jack Kerouac曾如此生動地形容Robert Frank的影像詩人特質:「他手持相機、舉起抓拍,從美國內裡直接吮吸出一首哀愁詩歌,銘寫於底片上」。可以說從《The Americans》起,紀實攝影得到了新的表現方式,一種較為奠基於個人主觀視野,影像序列飽含意識流風格,並重視照片節奏感的創作手法,逐漸被公認為也可以是一種攝影家面對、並處理「真實」的正當態度與創作典範。

然而,極度強調個別視野的Robert Frank,影響力因此除了膾炙人口的《The Americans》外,他生涯中後期較為私人的日記式影像創作,以及一系列被低估的實驗電影與紀錄片,其實引發了另一波持續至今的,從Jonas Mekas、Nan Goldin到Jim Goldberg都受其影響,以「獨立創作」為旗幟的影像潮流。事實上自《The Americans》為他獲得成功名聲後,有很長一段時間他將相機放下,努力讓自己變成一個持攝影機的人:「⋯⋯我把萊卡相機收到櫥櫃裡。受夠了(拍照時)那些無盡的等待與追索,以及有時自以為捕捉到了黑白的精髓⋯⋯如今我改拍影片,可以與觀景窗裡的人直接進行互動與對話。這可不簡單,而我並沒有很成功。」

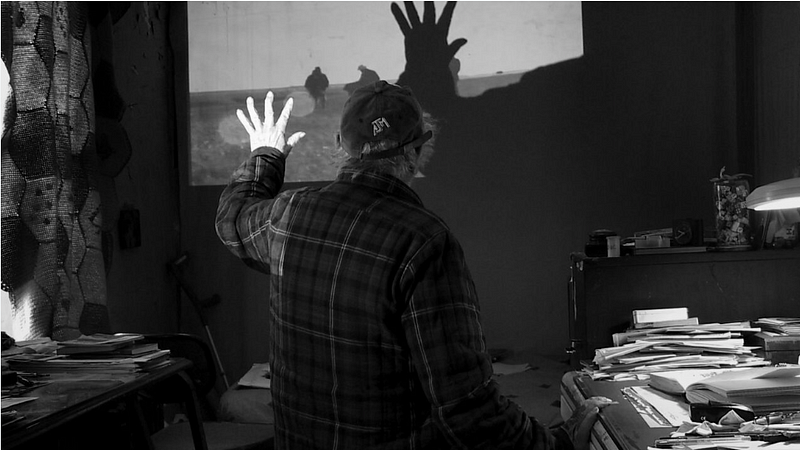

作為電影導演的Robert Frank,是一般觀眾較為陌生的。記憶所及,過去只有2002年台灣國際紀錄片影展裡,曾經選映過他六十多分鐘「一鏡到底」的實驗紀錄片《One Hour》(1990)。但自1957年拍攝Allen Ginsberg等敲打派友人的名作《Pull My Daisy》以來,他執導的動態影像作品其實已經有27部,產量極為豐富。就此而言,《法蘭克不眨眼》雖然並不是第一部關於他的紀錄片——先前已有成績不惡的《Fire in the East:A Portrait of Robert Frank》(1986)與《Leaving Home,Coming Home:A Portrait of Robert Frank》(2005)——但本片導演Laura Israel是Robert Frank長年合作的影片剪接師,節奏豐富、敘事活潑的《法蘭克不眨眼》對於他影片創作的著墨份量,因此格外豐富可貴。我們見到的,是一位極度誠實自省的創作者,戲稱自己很少事前計畫,更乏盤算打量,而是極度信任個人主觀直覺(intuition),以及拍攝氛圍是否渾然自發(spontaneous),這使得他的電影雖然有著粗糙即興的外貌,但總能以個人生活體驗為依歸,大膽混淆紀實與虛構的人為界線,認為在不斷顛簸搖晃的嘗試過程裡,人們總能對影音所可能處理的「現實」,敘事或可貼近的「真實」,以及影像是否能體現某種「真理」,不斷進行創作上的試探與致意。

作為一個早已功成名就的攝影大師,他不畏懼於將自己打回某種「業餘者」的狀態,改用相對生澀的電影實驗,嘗試捕捉周遭友朋與家族親人的生命經驗,尤以他與伴侶至避世隱居至加拿大Mabou漁港,以及兩位孩子先後早逝的不幸際遇,使得他中後期的作品大多帶有「日記電影」(Diary Film)的況味。而他受此生命變動,重拾攝影後的靜照創作,有別於早期紀實攝影的外向抓拍,則開始展現出一種強調情動(affect)、重視內在探索的嶄新傾向——他開始大量實驗現成圖像的組裝拼貼、影像與文字的並置或疊寫,甚至對照片的物質面(materiality)進行刮磨塗繪的影像隨筆。凡此種種,都可說開啟了另一種極度誠實自省、立場毫不妥協、且嚴拒商業媚俗的「私影像」創作典範。

歲數屬於同一輩分、而以時尚攝影著稱的攝影大師Richard Avedon,氣味脾性與Robert Frank截然不同,便曾碎嘴抱怨過遺世隱居、個性怪異的Frank,好像老愛把自己安在一個「局外人」(outsider)的角色,默默地在攝影圈佔據了一個狀似低調無比的「悲傷角落」(sad corner),生性較為張揚、對此不以為然的Avedon認為,「這種沈默可大聲了!」(his silence is very loud)。但或許也只有這種自處邊緣、簡樸拙實、但又有稜有角的創作位置,得以讓Robert Frank在生離死別、命運起伏的時間長河裡,不斷保持影像視野的無比清明,以及難能可貴的全然獨立與拒絕妥協。當人們問他,為何不持續以早期成名的銳利抓拍與「公路攝影」,繼續穩當地經營自己,又為何後來拒絕了馬格南通訊社(Magnum Photos Agency)的邀請,他的回答是,我喜歡走在大路的邊緣,而非正中間。這種在「邊緣」比當「主流」更為自在、並總在某種命定(fate)中追求前進的創生性格,使得他周遭多是氣味相近、講求獨立的創作人士,而自成一迥然不同於「藝壇成功人士」的另一種人脈風景。

我想起,在一部關於英國前衛音樂家Fred Frith的電影《Step Across the Border》(1990,Nicolas Humbert與Werner Penzel 執導)裡,Robert Frank突然像個友善的老幽靈,莫名其妙地出現在紐約的電車車廂裡,喃喃自語地對著鏡頭說,這電車,它就像生命,人身在其中,正如只能活在當下,你覺得搖晃不適,磨損耗傷,但總是不斷前進,年紀歲數到了,也就能逐漸體驗這種恍惚震動,享受其中的顛簸無常,而不再做無謂的掙扎抵抗。

一個相信個人直覺、渾然自發與命運定數的攝影家,如今也已經九十多歲了。在那部近三十年前的實驗電影裡,他扮演的無名角色便已是:一位火車上的老者。