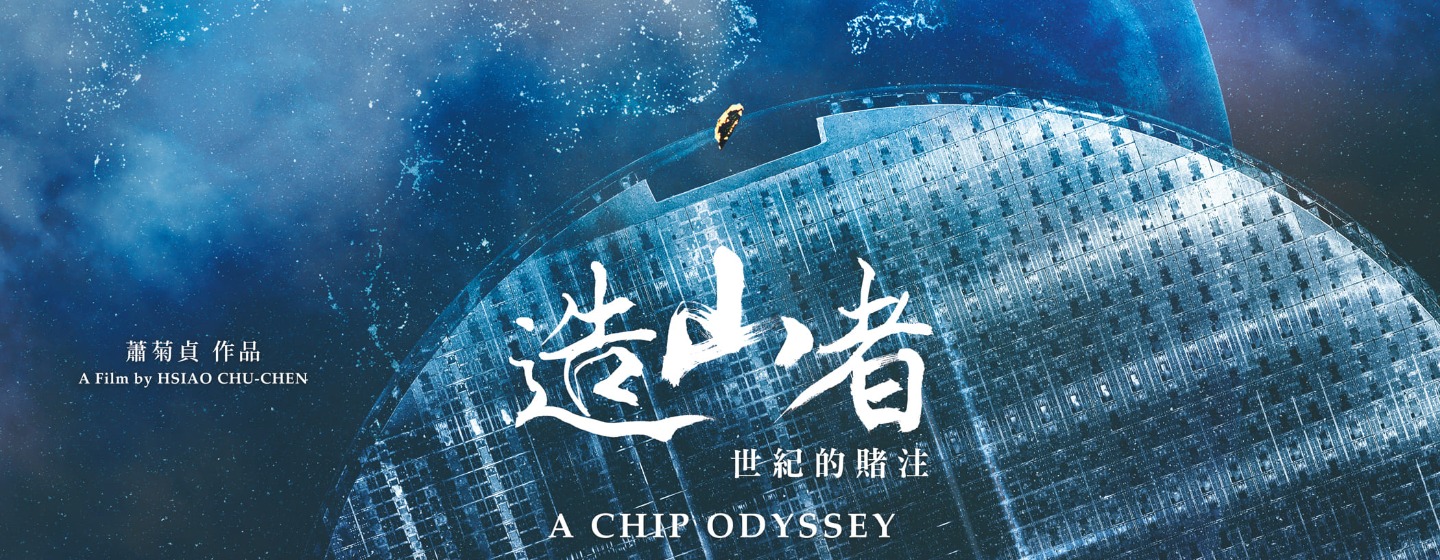

首部刻劃台灣半導體發展史的紀錄片電影《造山者-世紀的賭注》,透過訪問超過八十位見證台灣半導體發展的關鍵人物,深度呈現台灣半導體產業如何從無到有,蛻變為全球科技發展的重要推手。Giloo 特別邀請到《造山者》導演蕭菊貞以及製片蔣顯斌出席線上映後交流會,一起帶領觀眾探討台灣半導體產業的時代脈絡與社會影響,並思考在動盪的國際局勢之中,我們應該如何前行。

Q1:導演過去曾拍過很多題材,像紅葉少棒、農夫、南迴鐵路,甚至老兵等多元題材。但《造山者》的主題,跟以往的作品調性似乎有些不同,為什麼會選擇這個題目?

導演蕭菊貞: 其實如果大家看過我過去的作品,會發現每一部的題材幾乎沒有重複。我本身就是一個對生活、身邊的人事物充滿好奇的人。比起「接案型」的導演,我更喜歡將自己定義為創作者,會去思考什麼題目是這個時代需要被好好記錄下來的。我從小就喜歡看書,也習慣去梳理歷史脈絡。每次創作都是過去累積的延續。我不是那種為了迎合市場而選題的人,題目如果沒有打動我自己,真的很難走下去。

而在 2019 年參加了 RCA 計畫主持人胡定華先生的追思會時,是我第一次看見了從科技高牆透出來的光,也才意識到科技的世界看似冷硬,但背後其實有很多人的努力與溫度,這也成為我決定拍攝《造山者》的契機。

Q2:《造山者》片中提到的「造山者精神」,源自台灣特殊的歷史背景,當年台灣舉全國之力投入半導體產業發展,但今天的台灣面臨全球化、資本化的氛圍,導演認為當年的那種使命感與精神,如今還存在嗎?

導演蕭菊貞: 每個時代的背景不同,50 年前那種國家動員模式,當時可能是權力集中、政府主導,但現在社會氛圍已經不一樣了。我們現在面對的是前所未見的國際挑戰,尤其地緣政治變化劇烈,這些都不是單靠意志或政策就能複製的。但我認為,精神層面還是可以延續的。如何超越當下、為未來鋪路,才是重點。五十年後的下一代,回頭看我們今天的選擇,會不會覺得我們有守住這座島、守住台灣的價值?這是我們需要共同思考的。

Q3:本片的受訪者多為科技產業,相較於過往紀錄片拍攝的受訪者,是否在表述個人情感上較為內斂?導演如何讓受訪者願意分享較深層的情感面與故事?

導演蕭菊貞:我自己以前在清大念書,對於科技、理工背景的人也有著這樣的印象。不過也是在參加了胡定華先生的追思會後,才發現鐵漢背後有柔情、有一些我很被觸動的情懷。

不過這群科技大佬平常接觸的多是產業或財經媒體,突然有人說要拍紀錄片,還要挖掘他們的人生故事,真的需要很長時間建立信任。不過在正式開始拍攝後,他們對我來說就是一般人,而不是一間公司的 CEO、工程師或是技術員,我想將他們還原到「人」的位置,呈現最原本的樣貌。

Q4:拍攝時遇到的最大困難和挑戰是什麼?

導演蕭菊貞:其實拍這部片最難的不是科技,而是地緣政治、國際局勢的變化,而且我們還遇到了疫情以及 AI 的崛起。

為了呈現地緣政治的變化,我們曾經去拍攝白帶魚漁船、採收柚子,這些事件看似跟半導體無關,但背後其實是地緣政治升溫的反應,讓農漁產業首當其衝。

不過在產業中的確存在一些議題是我目前無法處理,或是出於商業機密、證據、時機無法完整呈現,但我都會盡力在自己能夠好好詮釋的範圍內直球對決。

製片蔣顯斌:我們希望能確保蕭菊貞導演在一個自由度最高、最能掌握資源的環境下創作,團隊花了很多力氣在保護這個空間。時間也是一個非常大的挑戰。原本預計 18 到 24 個月內完成這部作品,但因應國際局勢持續變化、各種新故事不斷湧現,拍攝計畫一再往後延,這對製作團隊當然帶來不少壓力。不過,把故事說對、說好仍是我們放在第一高位的前提。

我們始終把台灣觀眾放在第一高位,去思考台灣的處境與價值。這部作品就像是一封給下一代的信,它必須是真實可信的,也因此在過程中接收到的很多二手消息、臆測、市場傳言,都需要仔細過濾。這五年來,我一路看著蕭導和史料搏鬥,團隊也希望能幫忙處理大量資訊。像另一位製片陳添順是半導體科技背景出身,很多專有名詞都需要由他把關,我自己對國際情勢和科技產業也不陌生,大家一起從歷史開始梳理,主題自然就躍然而出了。

我認為紀錄片本身是一種大哉問,這個提問,往往是希望能找到力量的來源。我們眼下認為理所當然的社會價值和遊戲規則,其實有許多是由前人試驗、遞進累積而成的。很多改變都是當代人相信可以改變,並且用信念去推動,才真正為世界帶來了改變。而製作歷史性紀錄片的意義,不只是回顧已發生的故事,更是讓觀眾意識到歷史仍在書寫的進程中,而這件事就是一個力量的來源。

Q5:《造山者》在情感層面,會帶動台灣觀眾的哪些共鳴?

製片蔣顯斌:在這部作品中,你可以看到受訪者們在鏡頭前有很多情緒,不論那是眼淚、驕傲,還是回味與調侃,都是在他們心中沈澱了五十年的感受,特別是看到他們現在白髮蒼蒼,互相攙扶的模樣,真的是很動人的時刻。

所以我也很希望觀眾如果已經看過一遍,可以再次走進戲院,帶著不同的角度去感受,去理解這些人的故事,也去看見「台灣彼此攙扶」的重要性,我們才能一起面對撲面而來的挑戰。

Q6:除了科技,電影中也加入了文化、歷史、土地記憶,以及對女性角色的描繪,這樣的處理和導演您本身的背景有關嗎?

導演蕭菊貞:很多人看完電影後回饋說道,沒想到半導體的故事,竟然也能拍到讓人掉眼淚。也有影評人和創作的朋友跟我說,雖然我的每部片題材看起來都不一樣,但其實有著很相似的質地,那都是關於「為自己的理想奮鬥付出」的人。

前陣子在新竹的科技廠的一場映後,有三、四位女性觀眾跑來跟我說:「半導體產業這麼多人報導過,你是第一個關注女性角色的人!」她們說,很多紀錄、報導都只講科技或產業,很少人真正看到作業員、技術員,甚至像靜宇姐(張靜宇)這樣的財會人員。其實我拍攝時,就是想把成功背後的人們補上,無論是女性作業員、技術員、會計、行政,他們都不可或缺。如果你只看技術、股價,卻沒看見前線的人,那這故事是不完整的。很多人也會問我,為什麼拍的題材多是大歷史和以男性為主的故事,卻不拍攝女性題材。但我認為真正的平等,應該是我身為女性導演,我可以用女性和文化的視角,去詮釋這些大歷史的不同切面,我認為這也是女性導演的價值。

最近有一個即將出國的學生,看完電影之後跑來跟我說謝謝。他說,以前總覺得面對國外,很難解釋為什麼台灣有今天的成就。但看完這部片後,他終於知道,如果有人問起,他可以怎麼跟別人介紹台灣的故事。這也是我拍這部片最大的初衷之一。

Q7:對於一般觀眾而言,半導體產業可能有些理解門檻。導演如何在敘事上拿捏專業性與故事性之間的平衡?

導演蕭菊貞:片中有提到林本堅博士開發的「浸潤式微影」,這是讓台灣在國際半導體產業站穩地位的關鍵。但坦白說,這些技術細節非常專業,團隊討論了很久該如何呈現。像我的兩位製片都是科技背景,他們會建議我把技術解釋得更詳細。不過,我作為一個說故事的人,還是選擇用人的信念和「造山者精神」來貫穿整部電影。

我曾開玩笑說道,在看《星際效應》時,也不是所有人都能理解蟲洞的原理,但這不影響觀眾被劇情觸動。因為真正推動歷史的,除了專業和技術,更重要的是這些前輩們「希望台灣變得很強」的信念、鬥志和勇氣。

文字整理/宋映萱

劇照提供/牽猴子