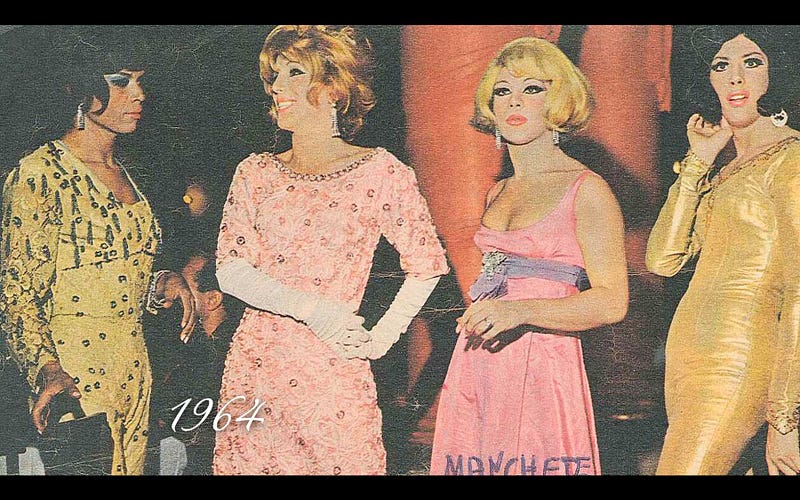

故事要從導演Leandra Leal十七歲那年說起。繼承了母親演戲天分的她,因為工作上的需要踏入了專營扮裝皇后歌舞秀的劇院,卻意外被認出她的祖父是六O年代少數首開先例經營此類劇院的老闆。以此為起點,她追溯了家族與扮裝皇后的淵源,找回自己記憶拼圖的缺角;同時,也重現了古稀之年的皇后阿姨們華麗絕倫的舞台風采。紀錄片以今昔交錯的時序結構交叉剪接了登台前的排練過程、現場演出、以及皇后阿姨們對自己性別認同和演藝生涯的回顧,成功創造出立體的歷史感。

易服扮裝顛覆性別陳規

《變裝妖姬》以拼貼受訪者不同階段的肖像照展開。原本青春男兒的黑白照片,先是被妖豔的眼唇攻城掠地,接著,萬紫千紅的扮裝形象逐漸向外擴延至完全取代黑白照片,暗喻整部片的核心觀點:扮裝皇后自我打造的女性認同超越了以男性生理構造定義的生理性別。當代知名酷兒學者巴特勒(Judy Butler)認為易服扮裝者體現了性別的操演性——「扮裝具有顛覆性,因為扮裝揭露了男女二元的性別結構是由模仿而來,也對異性戀所宣稱的自然和與生俱來提出異議」。具備男性生理構造的扮裝皇后透過造型和肢體諧擬了女性特質,斷開了生理性別和社會性別被視為理所當然的連結(男/陽剛-女/陰柔)。

但對片中的扮裝皇后而言,扮裝的動機是為了自我追求,而不是揶揄她人。從假髮、妝容、禮服、首飾、再到不同程度的改造身體,她們依著心中的完美藍圖精心雕琢出自己獨一無二的樣貌,不在乎此舉是否冒了天下之大不諱。白日裡不見容於社會而有的躲藏、恐懼、挫折、和壓抑,在夜裡轉化成舞台上淋漓揮灑的能量。傷口是光之所在,觀眾的掌聲洗刷了羞辱與歧視,台上台下有默契一唱一和地嘲諷了主流社會僵化而狹隘的性別觀。但最難以改變或翻轉的,是來自家人尤其是母親的排斥。皇后們卸下讓自己仿若重生的女性形象,重新套上陽剛符碼,不是「變回」男性,而是為了不讓母親傷心而進行的二度扮裝。

扮裝皇后面臨的現實困境

不管經歷多少委屈,扮裝皇后們對自己不改初衷的堅持,在片中透過氣勢十足的現場演出震懾人心。波折顛沛的生命經驗成就了藝術所需的深刻內涵,而藝術的形式也讓秀異的生命有了最動人的演繹,但若沒有舞台,易服者恐怕連維生都有困難,更別說什麼展現自我。1960年代中期的經濟景氣讓扮裝皇后歌舞秀蓬勃發展,但1969年代梅迪西政權上台後控制言論自由,讓影射同性戀的各種藝文活動和相關人士遭到最嚴密的審查和管控。如今許多劇院已熄燈,被社會排擠的易服者只能靠性交易維生,這也是為什麼扮裝皇后們對導演Leal的祖父銘感於心,她也終於能體悟母親當年為何會說接手戲院不是生意,而是使命。

易服扮裝演出在巴西社會有相當高的接受度,嘉年華期間更是萬眾矚目的焦點,如同俄國哲學家巴赫汀(Mikhail Bakhtin)所說,狂歡節提供了短暫的片刻讓社會秩序被懸置」。但當易服扮裝脫離了表演脈絡進入日常生活,甚至成為個人認同,主流性別秩序遭到威脅所引發的集體焦慮和恐懼,會轉為對易服扮裝者的敵意。對片中受訪的扮裝皇后阿姨們而言,必要的妥協有時是為了生存不得不的選擇,至於那些在日常生活裡無法正面回擊的敵意和壓迫,就留待到舞台上發揮,讓觀眾在拍手叫好之餘,可以意識到主流價值觀之荒謬。

《變裝妖姬》望向故人的鏡頭親密而溫暖,在娓娓道出的生命故事裡清晰可見扮裝皇后們反抗的痕跡,就如同片末改編自〈My Way〉的歌詞所唱的一樣,堅持以自己的方式活著,內心終會得到平靜,甚至可以擁抱一路走來的痛苦和失望。累累傷痕就如華服上的亮片,閃耀著璀璨珠光。